海はなかったの伴奏について、ちらっと触れる機会があったので、書いてみます。もしも、これから伴奏するという方がいらっしゃいましたら、参考にしてみてください。「いや、私はこうは思わない」でももちろん結構です。何かしら感じて自分なりの答えをもって臨むのが大切です。

暗いテーマなのですが、美しく儚く、激しく感情的な部分もあり、とても魅力のある楽曲だと思います。コンクールの課題曲だったこともあってか、合唱における表現の様々な側面を聴かせる作りになっています。

実は、つい先日も聞く機会がありました。

このイベントで歌っている団体さんがいました。今でもしばしば取り上げられる曲なのでしょう。

「海の詩」とはこんな合唱曲

1曲目「海はなかった」

これ、高校の校内合唱コンクールなんでしょうか?だとしたら、かなりハイレベルで驚きます。

中高の校内合唱コンクールなんていうと、昔の人(昔の人ってどれくらいよ…て感じですが、40代くらい?)は、格好をつけて(いや恥ずかしいから…)適当にやっていたらしいのですが、最近の若者(という表現もどうなのかと思いますが)はどうも素直でいい子が多いのか、一生懸命やるんだそうです。「へぇ!?」と思いました。でもいい傾向だと思います。

五曲目「航海」も貼ってみます。

いちゃもんではないのですが…個人的な見解です。

上手で綺麗なのですが、ぼく個人的には伴奏はペダルの使用をもう少し控えてほしいなぁという印象です。

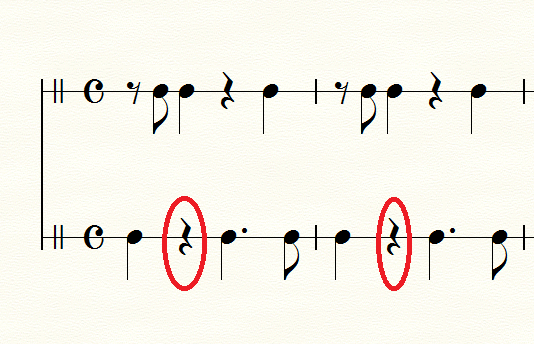

というのも、上図のようなリズム形になっているのですが、個人的な見解では「力強く船を漕ぐ様」を模しているのではないかと思っているのです。

と考えたときに、ペダルを踏んで、休符を和音の響きで満たしてしまうと、綺麗な流れといったイメージになってしまうと思うのです。もう少し泥臭いというか、人間の生きる意思や力強さを表現しているとしたら…波の抵抗やオールに力を込めている様子を表しているのだとしたら…緩急、動静を付けるためにも、(特に左手2拍目の)休符をしっかり表現すべきなのではないかな?と思います。テンポも速い指示ではなくmoderateの設定なんですよね。

高度経済成長期の公害をテーマにした楽曲だといわれることがあるようです。4曲目にはそう読み取れる箇所があり、1曲目にも4曲目ほどではありませんが、もしかしたら?という箇所があります。その真偽は定かではありませんが、歌詞に陰鬱さがあるのは間違いありません。特に1曲目、4曲目。この2曲は歌詞から読み取れるイメージも近いのですが、海は「絶望」や「寂寞」、「くやしさ」、「過去への執着」の象徴として使われているように思います。

どの曲でもそうでしょうが、テーマになっている「物」や「事」があっても、比喩的に用いているだけで、実際は人の感情を描いているものが多いです。

なので、たとえば「だろうか?」や「だった」といった表現には特に深く読んで、自分なりに噛み締めてみると、感じるものがあってより面白く聞ける、演奏できるのではないでしょうか。

さて、伴奏には関係なさそうに思える詩の世界観ですが、実は表現の助けになる非常に有意義なものだと思います。特に詩を読み込んで作られている曲は詞と曲がリンクしています。そういう意味で、練習中になんとなくでもいいので、歌詞に注意いてみるとよいと思います。

基本情報

作詞:岩間 芳樹、作曲:広瀬 量平。

1975年第42回 NHKコンクール 高校生の部の課題曲でした。後に4楽章追加し、全5楽章の組曲「海の詩」として、混声合唱、男声合唱曲として再編されました。

以下5曲からなります

- 海はなかった

- 内なる怪魚(シーラカンス)

- 海の子守歌

- 海の匂い

- 航海

ご存じの方には第2曲「シーラカンス」のインパクトがすごくて、そのイメージが大きいと思います。

これ、本当に不気味でよい(笑)

ほかにも、ボカリーズ(歌詞のない歌)の「海の子守歌」、なんとなくセピア色の劇場風の雰囲気のする「海の匂い」と、全編においてキャラクターのたった(濃い)楽曲が配置されていて、大変おもしろい組曲です。

「海の子守歌」

「海の匂い」

弾き方考察

さて、そろそろ本編へ。

まず、簡単な情報をば。

4分の4拍子、ニ短調、序奏のテンポ指示はComodo。Comodoということは奏者の裁量に任されていることを意味します。

本編はAndantino mosso、Andante(歩く速度)よりやや速めに動きをもって。との指示があります。

構成については3部形式と考えられます。

序奏:1-5小節

主部:6-24小節

中間部:25-50小節

再現:51-72小節

中間部に関しては2つに分けてもいいかなと思わなくもない。

ぺダリングの指示はない

ぺダリングの指示は1つもありません。これは「ペダルをつかわなくていい」という意味ではなくて、「ペダルは奏者の裁量に任されている」と考えて良いでしょう。

基本的に和音を濁らせないようにするのが定石ですが、冒頭のようなわざと濁らせている部分について、この定石は当てはまらないでしょう。

各部解説

冒頭 不穏な感じを全面に

冒頭、低音域で半音が4音重ねられた音…このようなものについては、音程感が求められているのではないことが簡単に想像できるでしょう。

ショッキングな出来事を暗示するかのような。サスペンスドラマの被害者発見シーン、犯行シーンみたいなものがイメージしやすいでしょうか?

2小節目、右手の半音の動きが不気味です(しかもタイがついて語尾が延びているという)。音強とcresc.の指示を明確にやるのがポイントかと思います。

ぺダリングについて、これは私の好みですが、「右手がタイの音になってから踏み、動き出したら離す」がお勧めです。踏みっぱなしだと、右手のAの音が残ってしまうのが個人的に嫌だという理由です。Gも残したくないけど…

左手ベースのAに対して、最高音は右手のAbと言う構図にしたいところです。

3小節目、最初を完全にpから始めるのがポイント。ぺダリングは1拍目で踏んで3拍目で踏みかえが私の好みですが、踏みっぱなしもありかなぁ…

3拍目の音符が傘みたいになっていますが、例えばCとC♯を縦に重ねて書けないために、横に伸ばしただけですので、びっくりしないようにしてくださいね。

5小節目、Aの伸ばしに対してぶつかるBbとG#の8分音符の音は「短くし過ぎない」のがポイントでしょうか。存在をわかるようにするべきでしょう。

また、この部分ではA音だけ残さないといけませんので、ペダルは踏んではいけません。

主部 あなどるなかれ気を付けるべきポイント多し

なんとなく歌謡曲のような伴奏だなと思います。

気を付ける点は4つほど。

- テンポが変わりますので、指揮者の意向をとらえましょう。

- クレシェンド、デクレシェンドをちゃんとつけましょう。

- 最大音量がfであることに気をつけましょう。

- 休符を大事にしましょう。

2.については、フレージングや表現にも関わることなのですが、ここについては、おおよそ書いてある通りに弾けば問題ないでしょう。

1つ気を付けるとしたら、デクレシェンドの開始の位置です。特に17小節。小節の頭から書いてありますが、頭はまだfのままに保つのが大切なポイントです。その前の小節で同時に6音弾いていたところ、この小節では2音になってしまうので、少し大きくするくらいのつもりで弾くのがいいと思います。そうでないといきなりmfかmpになったかのように聞こえてしまいます。

3.については、「ここはまだ始まった部分である」ということです。クライマックスはもっと後に取っておきましょう。計画的に。序奏は別ですよ。

4.について、主部で大切な休符は23小節目、3拍裏の八分休符だと考えます。この休符を表現するか否かで、印象がかなり変わります。

休符は休みではなくて、間の表現であるということに注意してください。

休符は積極的に表現するものです。

中間部 3連符はうねりの表現

中間部(というほど、明確に主部と分かれているわけではありませんが、便宜上分けます)から音形が3連符に、さらにagitato(急き立てるように)の指示がつきます。ここからは、音楽をどんどん前に進める必要があります。決して、必要以上にテンポを速めるとか急ぐという意味ではありませんので、ご注意ください。そして、前に進む力を作り出すのは伴奏の役割だという自覚を持って弾いてください。

そもそも、3連符を使うと言うこと自体に意味があります。3連符は音楽を進めて流れを作り出す音形であるためです。

私個人の感覚では、この部分は波(海とは限りません、感情の波という可能性もあります)が作り出す「うねり」のような部分であると感じています。

また、そのうねりがどこで大きくなりちいさくなるのか?どこが頂点なのか?まず作戦を立てる必要があるでしょう。ほとんど音強の指定に従えって弾けば問題ないでしょう。1つ注意をするとしたら、45小節目です。44小節目にfで書かれており、45小節目はfのままなのですが、ここをfのまま「保つ」というのがとても大切です。というのも45小節頭のDの音は倚音であるためです。

本来44小節目のDのコードからCm(Cm7)のコードにただ、行けばよいところ、倚音(D)を含むコードをわざわざ挟んでいるので、この部分においては、「ここが頂点」くらいに思ったほうがよいでしょう。

他にも、30小節の右手のG→F、31小節のA(しかもBbと半音でぶつかる)→G、34小節のD(Ebと半音でぶつかる)→Cなど、コードの緊張と緩和の表現も45小節目と同様大事にしていただきたいです。

その他には、「右手のトップノート、左手の最低音を少し強調気味に弾くこと」、「音が変わるタイミングの音を少し強調してあげること(旋律線を見えやすくするため)」などを気を付けるのもよいでしょう。37小節の1,2拍目ですが、2拍目が1拍目より大きくはならないようにを気を付けていただきたいのと、3拍目のゲネラルパウゼ(総休止)の表現を大切に。

もう一点、41小節目、四分音符の三連符で、流れが一旦とだえますが、これはあえて急に流れを止められたような作りになっておりますので、その点を十分表現してください。

48小節目、右手は3拍目の音が2拍目より大きくならないように。

49-50小節、ここはぺダリングの難所であったりします。

50小節はAのコードであることが明確にわかるようにぺダリングをしていただきたいです。

手の大きい人であれば、50小節のC♯を左手で弾くことで解決できるかもしれません。

そうでない人は、49小節4拍目の最後の方でペダルを踏み直して、左手AとE音を残しつつ、50小節目のD音の影響をなるべく排除してください。

ただし、49小節のD→50小節のC♯の関係も見せたいので、あまり早く踏みかえてしまうと問題があるかと思います。

50小節で踏みかえてしまうと、ベースのAとEが消えてしまうので、これは良くないと思います。

なので、49小節ギリギリのタイミングで踏みかえる、もしかしたらソフトペダルも検討がよいかと思います。

中間部はこれくらいでしょうか。

再現部 四分音符が見えないように

「四分音符が見えないように」とはどういうことかと言いますと「1,2,3,4」という拍が縦ノリで聴こえないように、ということを指しています。気を抜くと各拍の音を強調して弾いてしまいがちなのでそうならないように、滑らかに音楽を横に流すことを意識して、というのが大事です。

59-64小節まで、8分音符のアルペジオの上、1拍目に二分音符のベース音が重ねられていますが、これが十分な重さをもって聞こえるように弾くのが肝要かと思います。

ただし、決して「カツーン」と瞬間的打撃音にならないようにするのが大事です。

少し時間をかけてもよいので、十分に重さを乗せて弾いてみてください。

67のppは絶対にppで弾いてください。

71-72小節について、私はペダルは踏みっぱなしが良いかなと思います。Dm6の和音とわかるようにするのがいいでしょう。

技術的にはそう難しくはない

楽譜を見て面食らうとしたら、序奏のみです。かといって序奏も特別難しいわけでもありません。表現したいことや合唱とのアンサンブルを考えると、それ相応の難しさがありますので、油断せず望んでいただきたいなと思います。

楽譜入手

楽譜が売ってます。

混声版

男声版

合唱 関連記事

合唱に関する記事を取り扱ったカテゴリです。

オリジナルのj女声二部合唱曲です。