需要があるのかないのかさっぱりわかりませんが、自分の勉強も兼ねこのシリーズを続けてみます。でも、ものすごく疲れるので、小出しにしますです…

今回は、とうとう私が敬愛してやまないチャイコフスキー様の作品を取り上げてみます!

スラブの哀愁と日本の演歌通じるものがあると思います。

「四季」より「舟歌」 を解説・解析(アナリーゼ)してみる ピアノ 弾き方

チャイコフスキーと言いますと、どうしても管弦楽曲の方が有名ですが、ピアノ曲にも愛すべきものがあります。

初回は、その中でもピアノ学習者の中級者が取り上げることが多いであろう、「四季」より「舟歌」を取り上げてみます。

「トロイカ」が最も有名という論調を見かけるのですが、私が最初に知っていたのは「舟歌」でした、舟歌の方が有名なんじゃないかな…なんて思っているのですが…

余談ですが、私この曲でYAMAHAのピアノグレード5級の試験を受けました。試験自体は落っこちちゃったので、説得力ないですが…他の課題はメタメタでしたが、自由曲で選んだこの曲だけは9割くらいの得点をいただきましたし、試験官からもお褒めの言葉をいただきました。

ということで、個人的おすすめ。得意な皆様は選んでみてはいかがでしょうか?

基本情報(拍子、調性、構成など)

4分の4拍子、ト短調(♭2つ)、アンダンテ・カンタービレ(歩くような速さで、歌うように) 複合三部形式*1の楽曲とみなせるでしょう。

中間部は4分の4拍子のち4分の3拍子、ト長調(♯1つ)テンポを上げ、途中からはアレグロ・ジオコーソ(早いテンポで戯れるように)

序奏-A(a-b-a)-B(c-d(4分の3拍子))-A'(a-b-a)-コーダ(e-f)

- 序奏 (2小節)

- A a(10小節) - b(10小節) - a(9小節)

- B c(8小節) - d(15小節)

- A' a(10小節) - b(10小節) - a(9小節)

- コーダ e(8小節) - f(8小節)

各部解析

主部 演歌にも通じる スラブの悲しみは日本人の心にも響く…かも。。。

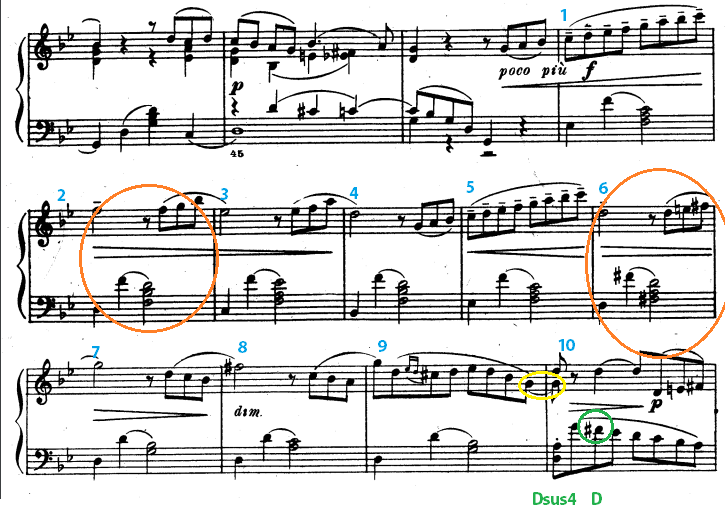

まず、Aのaの部分です。A自体 a-b-aの三部形式で構成されています。

コードの移り変わり方が1~3拍維持、4拍目で変わるという形をとっています。これ船を漕ぐみたいなテンポ感ですよね。この和声配置と音楽の進め方を念頭に演奏するとよいと思います。

小節数についてですが、10小節と中途半端な数になっています。これは、4+6小節ととらえるのが良いでしょう。後半の最初から数えて8-9小節目が挿入されていると考えて良いでしょう。

この部分での大きなフレージングの作り方は、3-6小節と、7-12小節で分け、前半は小さい波、後半は大きい波とするのがいいでしょう。

前半は5小節目を頂点にするのがいいでしょう。Iの第2転回という緊張感の高い和音でもあります。

リンクの「Iの和音の第二転回形でよくみられる機能」をご覧ください。

後半は<>に従うのが良いかと思います。旋律が頂点に至る8小節にフレージングの頂点もあてはめ、音域が徐々に下がるとともに、収めましょう。

11-12小節はpの中で、表情的に歌うのがよいと思います。

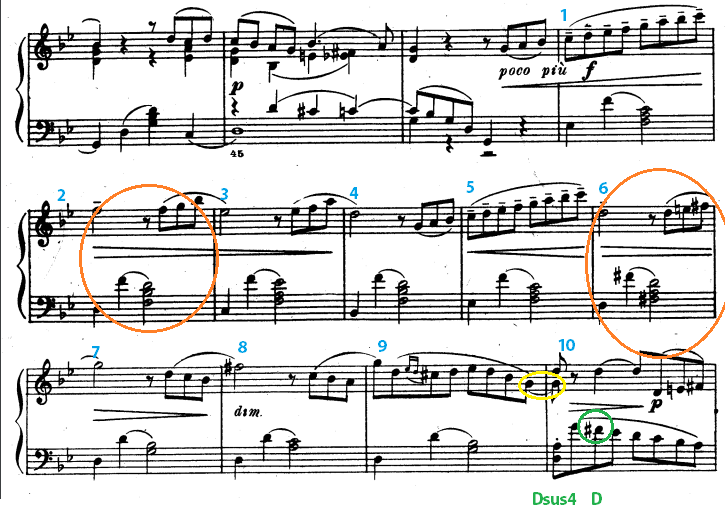

- 赤字:倚音と思われる部分

- 黄色:掛留音

- 緑色:なぜ交差しているのか?後述

- 青字:コード解析

倚音および掛留音について、特に大事だと思われるのは11小節12小節でしょうか。11小節2拍目も大事な音とも考えられます。単純に音強のみに着目した場合、わざわざpが書いてありますし、aの部分が収まるところでもありますので、この部分を特に大きくするのは違うかなと思います。

ただし、表情的なアクセントは十分につけてみてください。

特に11小節3拍目、付点4分音符で音価がわざわざ延ばされている点、半音進行のインパクトある偶成和音が使われている点、などから大事です。

12小節目の掛留音についても、大事です。間違っても、「C、BbGDG」のように、C音とBb音を離して演奏してはいけません。

緑字の部分、なぜ交差しているのでしょうか?と問われると、左手の「D-C♯-C」という動きを聴かせたいから、です。交差せずに弾くとこの動きが右手と左手で交互になってしまい、関連付けができないと考えたのでしょう。

逆に言えば、「D-C♯-C」という動きがつながって聴こえるように弾きましょう!とも言えます。

その他、呼応に着目!

4小節3-4拍目の右手と5小節の左手、5小節3-4拍目の右手と6小節の左手、11小節右手(CBbAG)と12小節左手(CBbGD)など、右手の呼びかけに対して、左手が答える部分が多くあります、ここらへんよく表現してみてください。

bの部分

ここは基本的に書いてある通りに演奏すればOKでしょう。

1小節アウフタクトに書いてあるpoco piu fは「その前と比べて少し強く」です。これは、「比較の表現」でppやfといった「絶対値的な表現」ではありませんので、fではないことに注意です。

ただし、aの部分よりは確実に音量を増した表現が必要とは言えるでしょう。

また、前半はメジャーコードが多く、少し明るく表現するとよいでしょう。

bの部分もフレーズで分けると、4+6と考えることができるでしょう。後半の7、8小節が挿入された部分と言えるでしょう。こういう表現がいいのかわかりませんが、気分がふらふらとだんだんと沈んでいくために、2小節足されていると考えてよいと思います。

頂点を置くべき点はオレンジで囲った部分です。

また、前半と後半でいえば、後半の方に頂点を置くべきでしょう。そもそも、聞かせるための作り方として、たいてい後半の事が多くはありますが、ここは明に後半に置くべきでしょう。

なぜか。

前半で少し気晴らしできたかのように表れた長調が後半のオレンジの部分で明に否定されるから。です。オレンジの部分のコードはDでこのコード自体はメジャーコードですが、このDはGmのドミナントです。DのコードがGmを強く呼び寄せる効果があるので、このDのコードから短調になると考えるべきでしょう。

最後のほうです。

黄色で囲った部分ですが、掛留音です。また、ここDsus4→Dと動く部分であり、これも大事です。

sus4については、「日本人大好きsus4」をご覧ください。

これは、演奏上の技術的なことになってしまいますが、このタイのG音ですが、確実にタイで演奏し、小節頭に残す必要があります。

そうでないと、sus4の効果、掛留音の効果両方が消えます。

ちょっとしたことですが、とっても大切です。

拍子通りに聞えないよ!? 曲者な中間部

この曲一番の難所と言ってもいいかもしれません。いや、ただ弾くだけならそうでもないんですが…

この中間部とコーダを譜面通りに弾くというのは案外難しいかもしれません。

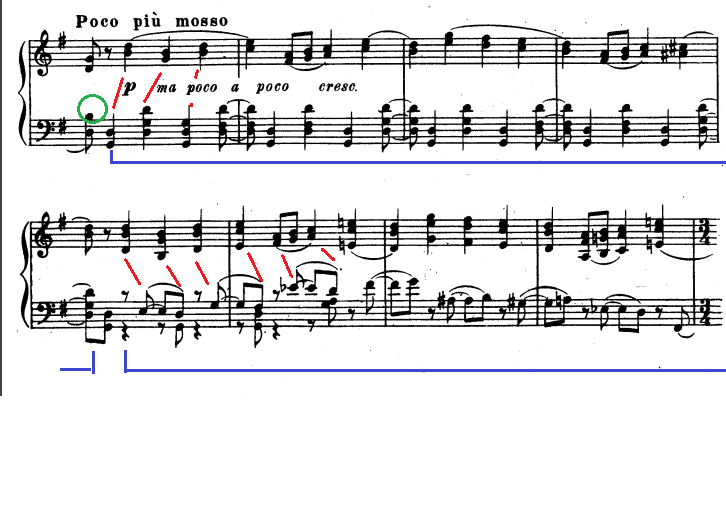

まず、緑色の部分Bbでなく、B音です。中間部の調性ト長調を決定づける音なので、小さくなり過ぎないように注意です。

さて、さて、難しい部分です。ここ。

というのも、拍子が???となります。

右手だけみると、いたってシンプルな4拍子の曲なんですよ。フレーズも青い線で描いた感じで、ごく一般的なもの。

ところがどっこい左手が入ってくると事態は一変します。

拍はリズムに引きずられるのは当たり前なのですが、リズムを構成する要件にコードもあるんですよね。

コードの変わり目って拍を感じやすいのです。で、この部分は左手がずっと裏拍なんですけれども、聞いているうちに、左手が表で、旋律がシンコペーションのように聞こえてしまうのです。

少なくとも私には完璧にそう聞こえます。

で、このように聞こえるのはむしろ問題ないというか、正常です。というのもわざとそういう風に作っていると考えられるからです。チャイコフスキーやブラームスなんかの譜面を見ていると時々…いや結構な頻度で出てきます。

聞き手に「おやっ?」と思わせるためでしょうね。

ちなみに、左手のシンコペーションを止めたとしたら、どこが一緒になるのか?というのを赤線で示してみました。

で、どこが難しいのか?と言われると、「拍のズレはじめとズレ終わり」です。この2部の部分は勝手に足りない(と感じる部分)を継ぎ足してしまいがち、拍を伸ばしてしまいがちなのです。でも、それをしちゃうとトリッキーな部分がなくなってしまいますので、頑張って正確に弾いてください。

続いて…

さらにずれます。

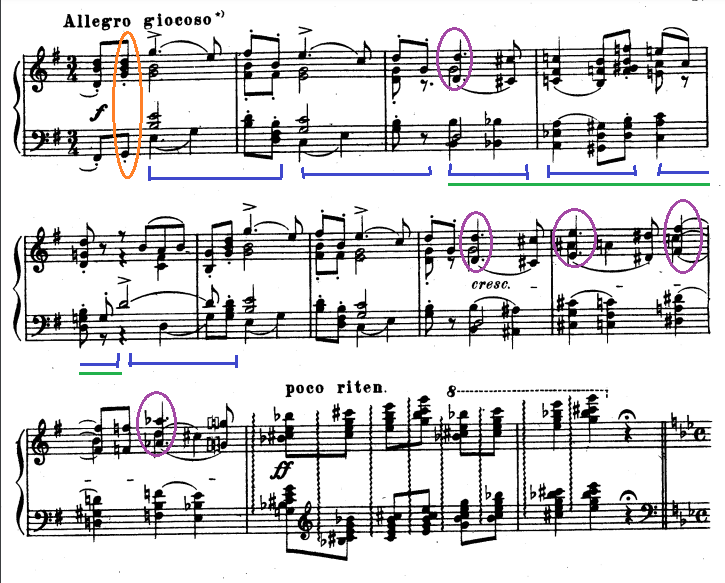

青字が感じ取れる拍です。オレンジで囲った部分はアウフタクトに聞こえるであろう部分です。

ここは、半拍ずれではないので、一見わかりにくいですが、2拍目が拍頭に聴こえるようになっていると思われます。

また、緑のラインをご覧ください。4分の3拍子にも関わらず、2拍×3で構成されています。ヘミオラやヘミオレといわれるやつですね。しかーし、普通は1拍目から始まるのでありますが、この曲は2拍目から始まるという。

いやー、なんていやらしいんだチャイコフスキー(最大限の賛辞です)!

この部分はこの拍のトリッキーさを理解して、演奏に反映するようにしてください!

理解していると聴衆に「おぉぉぉ!?」と思われること間違いなしです。

さて、ちょっと視点を変えます。紫で囲った部分ですが、この付点四分音符は表情を付けて演奏するのがよいと思います。伴奏が四分音符で動くところ、付点なので、付点分不協和な状態ができます。これが、焦らす効果を持っています。

この焦らす効果で後半の盛り上がりを作ってもいます。

前半は1回だけですが、後半の前触れ的なものでしょう。

アルペジオになってからはpoco riten.と書いてありますね。

poco = littleなので、「ほとんど~ない」が正しい解釈です。un poco = a littleでこちらは「すこし~する」ただ、厳密ではないと考えられる作曲家も多くいます。

この部分については、「アルペジオする分わずかに時間を使う」という「ほとんどriten.しない」という解釈でよいかと思います。そのほうが切迫感がでるでしょう。

ただ、好みなので、「少しriten.する」でも差支えないかもしれません。

riten.はritenutoの略で、「ただちに遅くする」の意味です。

再現のAについてはちらっと

再現のAは構造については、前半とほとんど同じですが、アレンジが多少かわっています。

この図の頭は、後半のbにあたる部分ですが、伴奏形が変わっています。

また、後半については、右手への応答の左手部分が増えています。

演奏における肝は休符をちゃんと表現することでしょうか。響きが濁らないようにと考えて、休符が配置されています。ここについてはペダルを使うにしても、気をつけましょう。

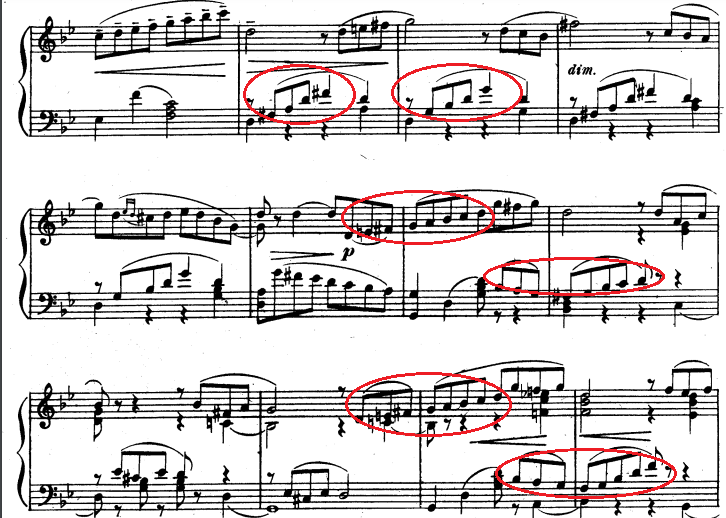

トリッキーな拍再び、でも情感にあふれるコーダ

コーダです。

ここも拍がずれてます。今度は2拍分ずれている印象です。

この部分前半の旋律は青で囲ったシンコペーションの部分でしょう。

こちらに関しては、拍がずれていることの表現よりは、伴奏の音形を旋律の一部のように弾かないように気を付ける…という方が大事でしょうか。赤で囲った部分です。2つ目の部分ですが、「BbAGF♯EF♯G」で旋律が終わるようにしてください。3拍目のベースの音が旋律の一部に聞えないように演奏するのが大事かと思います。

本当に最後です。ここも裏拍にあるベース音が頭拍に聴こえると思いますが、それはそれでOKだと思います。中間部で触れたことと同じ、ズレはじめで妙な間ができなければよいかと思います。

最後の部分、余韻を残すように演奏してみてください。pp難しいですよね。

泡が浮き上がって消えていくような、とか何かが見えなくなるような、とかなんでもいいので、ふさわしいと思えるものをイメージしてみてください。

技術的なポイント

片手で旋律+和声を担当するポイントに注意

たとえば、4小節以降です。旋律と和声(伴奏)を片手で同時に担当する場合、バランスが崩れないように、また音の関係が崩れないように注意です。

また、5小節目左手のように、対旋律には休符がないのに、伴奏には休符が含まれる場合は、確実に演奏しましょう。

休符を表現しようとすると対旋律がレガートに聞えなくなりがちです。注意して手の運びを体にしみこませるようにしてください。

スタッカートは短く切るではない話

をいつか書いてみようと思っているのだけれども、実現にいたらず。

書きましたので、ご参照ください!

スタッカートは短くするではなくて、separateの意味なので、音と音を分ける、区切る。という意味です。なので、この部分。

10小節の左手1拍目。これは、短く「プツッ」と切るのではなくて、1拍目と1拍裏をきっちり分ける程度にしましょう。分けるために、普通に弾くよりは短くなるでしょう。という程度のイメージがよいかと思います。

技術的…というよりも、フレージングなど解釈が大事

たとえば、アウフタクトがどれなのか?この音はフレーズの途中なのか、開始の音なのか、終わりの音なのか?

技術的なことももちろん大切ではありますが、ここらあたりを、まず明確にするとぐっと表情豊かな演奏になるでしょう。

また、解釈をしたうえで、必要な「技術習得を目指す」(音のレガート、セパレートや、両方の共存など)ほうがよいかと思います。

動画 知らない人は是非聞いてみて!

はい、チャイコフスキーの舟歌を知らなかった人も、ご一聴ください。

哀愁漂う素敵な楽曲ですよ~。

変わり種、オーケストラ編曲版です。

こちらは、「四季」全曲。

アレクサンドル・ガウクによるアレンジ。

これはこれでとても素敵…

舟歌は19:40あたりから。

楽譜入手

単品であれば、ピアノピースがお勧めです。

難易度はA~Fのうち、下から3番目のCです。

正確に弾こうとすると案外難しいポイントが多いかなと思われます。絶対に拍がずれて聴こえる部分など、読譜力を鍛えるにもお勧めです。

こちらは、四季全集です。

私も持っておりますが、お勧めですよ。

チャイコフスキー 四季 (Zenーon piano library)

- 作者: 全音楽譜出版社出版部

- 出版社/メーカー: 全音楽譜出版社

- 発売日: 2008/12/01

- メディア: 楽譜

- 購入: 1人 クリック: 2回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

蛇足ですが…1月の「炉端にて」も大好きな1曲です。とにかく、柔らかく、優しいのです。炉端の暖かい雰囲気が伝わってきて、お勧めです。

12月の「クリスマス」もThe チャイコフスキー節のワルツで楽しい一曲です。オーケストラ編曲版もお勧めです。

関連記事

楽曲解析の第一歩です。

ショパンのノクターンOp.9-2を取り上げてみました。

*1:主部に挟まれた中間部を持つ曲を三部形式と言います。複合~というのは三部形式の各部分がさらに三部形式や二部形式などで構成されている場合につきます